税金お役立ち情報

【相続の基礎知識】相続の手続きの流れと注意点を解説

相続手続きには、死亡届の提出から相続税申告まで、さまざまなステップを踏む必要があります。

また、相続手続きには、期限や注意点があるので気をつけましょう。

本記事では、相続発生から遺産分割までの一連の流れを時系列で解説し、特に重要な期限や手続きのポイントを解説します。

相続手続きの全体的な流れを解説

遺産相続の手続きの概要を、時系列でわかりやすく把握しておきましょう。

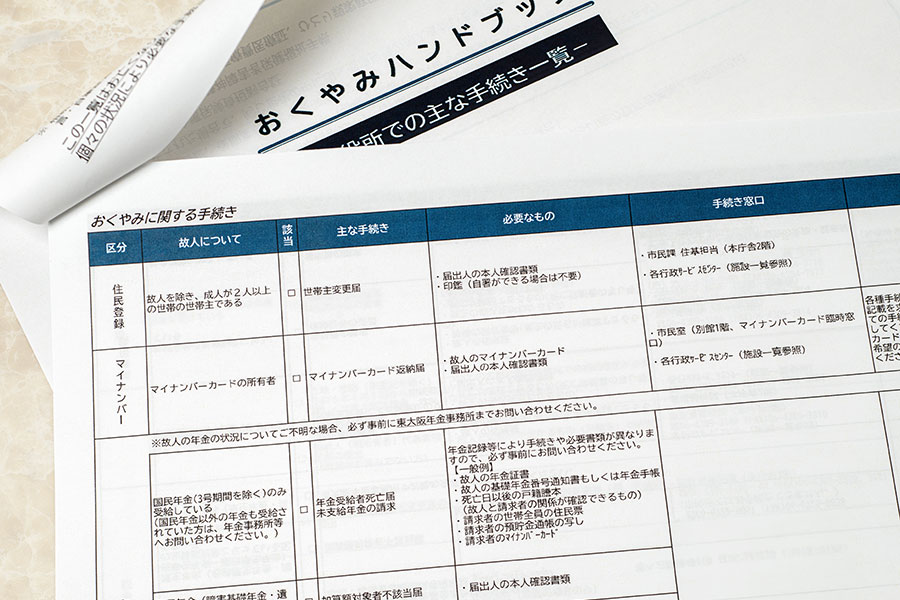

以下の表は、相続が発生してから1年以内に行う必要がある手続きの流れを期限ごとにまとめています。

期限については、後ほど詳しく解説します。

| 期限 | 手続きの内容 | 主な手続き場所 |

|---|---|---|

| 7日・14日以内 | ・死亡診断書の受け取り | ・医師など |

| ・死亡届の提出 | ・市区町村役場 | |

| ・火葬許可申請書の提出 | ・市区町村役場 | |

| ・世帯主変更届の提出 (残された世帯員が2人以上の場合) |

・市区町村役場 | |

| ・国民年金や厚生年金の受給停止手続き | ・年金事務所など | |

| ・国民健康保険・介護保険の資格喪失手続き | ・市区町村役場 | |

| 3ヵ月・4ヵ月以内 | ・相続放棄、単純承認、限定承認の決定 | ・家庭裁判所 (単純承認を除く) |

| ・準確定申告 | ・税務署 | |

| 期限はないが、早めに着手すべき事項 | ・相続人や相続財産の確定 | ・市区町村役場、金融機関など |

| ・遺産分割協議と遺産分割協議書の作成 | ||

| ・相続財産の名義変更や換金など | ・法務局、金融機関など | |

| 10ヵ月・1年以内 | ・相続税の申告 | ・税務署 |

| ・遺留分侵害額の請求 |

相続手続きを進める際の注意点

相続手続きは上記の流れで進めていくのが基本です。

しかし、いくつか注意すべきポイントがあります。

以下では、相続手続きを進める際に特に注意が必要なポイントを詳しく解説します。

相続手続きの期限には要注意

相続に関わる手続きには、期限があるものが多く存在するので注意が必要です。

期限を過ぎてしまうと手続きができなくなり、取り返しのつかない不利益を被る可能性があるため、十分な注意が求められます。

相続登記が義務化された

相続登記は2024年4月1日から義務化されました。

不動産を相続で取得したひとは、相続を知った日から3年以内に相続登記を申請しなくてはいけません。

正当な理由なく相続登記を行わなかった場合、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。

相続開始から3ヵ月以内に行うべき手続き

「相続放棄」や「限定承認」の手続きは、相続開始を知った日から3ヵ月以内に必ず完了させなければなりません。

遺産調査に時間がかかるなど、どうしても期限内に手続きが間に合わない場合は、家庭裁判所へ「熟慮期間の延長」を申し立てましょう。

この申立てにより、一定期間の延長が認められる可能性があります。

相続開始から4ヵ月以内に行うべき手続き

準確定申告は相続開始を知った日の翌日から4ヵ月以内に完了させる必要があります。

準確定申告とは被相続人の生前の所得に関する確定申告のことです。

以下のようなケースでは、準確定申告が必要となるため注意しましょう。

- 被相続人が事業を営んでいた場合

- 被相続人が本業以外で収入を得ており、申告義務があった場合

- 被相続人の給与が2000万円以上だった場合

相続開始から10カ月以内に行うべき手続き

相続税の申告・納税は相続開始を知った日の翌日から10カ月以内に行う必要があります。

申告や納税を期限内に実施しないと、無申告課税や延滞税の負担が発生するので注意が必要です。

相続財産の調査を行う

相続開始後、被相続人のすべての権利義務は相続人に引き継がれます。

ただし、被相続人の一身に専属したものは除外されます(民法第896条)。

預貯金や不動産といった資産と借入金などの負債は引き継ぎの対象ですが、年金受給権や国家資格は相続できません。

財産や債務を調査する際は注意が必要

被相続人が遺言や財産目録を残していた場合、相続対象の財産と債務はすぐに把握できますが、生前にこうした準備をしているひとはまだ少ないのが実情です。

そのため、相続対象の財産と債務は、相続人である遺族が丁寧に調査する必要があります。

財産調査では、まず自宅にある預金通帳や不動産の権利証(登記済証・登記識別情報)などを確認することが大切です。

故人あての郵便物も重要な手がかりとなり、市区町村役場で名寄帳を取得すれば不動産の所在地を調べることができます。

債務については、借用書や金銭消費貸借契約書を探しましょう。

預金通帳に記録された借入や返済の入出金履歴も参考になります。

借入先が不明な場合は、信用情報機関に調査を依頼することも可能です。

相続人の調査を行う

遺産分割協議には相続人の確定が不可欠です。

確定作業では被相続人の出生から死亡までの全戸籍を集め、身分関係を調べます。

相続人の生存確認には、各相続人の現在の戸籍も必要です。

連絡先不明の相続人がいれば住所確認書類の入手も検討しましょう。

なお、相続人であれば役所で必要な戸籍謄本などを取得できます。

遺産を共有名義にすることは避ける

土地や建物の分割方法が定まらず、「仮に」共有名義にするケースはリスクを伴います。

共有名義不動産は、相続が繰り返されると、名義人が増加し、売却時に全員の合意が必要となり困難が生じます。

相続人が同意して共有名義にしても、関係悪化の可能性もあるでしょう。

また、名義変更で意思疎通が難しくなることもあるため、トラブル防止には単独名義にするか、売却による換価分割が望ましいといえます。

まとめ

相続手続きには法定期限のある重要な手続きが多く、期限内の対応が不可欠です。

相続開始後は速やかに相続財産と相続人の調査を行い、遺産分割協議を進めましょう。

特に相続放棄や相続税申告などの期限には注意が必要です。

また、2024年4月からは相続登記が義務化されているので注意しましょう。

複雑な相続手続きなどについては、専門知識を持つ司法書士への早めの相談をおすすめします。

文責:

-

- 税理士 天池 健治

- 天池 健治 税理士のプロフィール

- 税理士 / 証券アナリスト / 宅建士 / 公認コンサルタント